„Kulturbühne Spagat" begeistert Wasserburger Publikum bei den Theatertagen

In dem Stück, das die „Kulturbühne Spagat“ aus München am Samstag Abend im Rahmen der Wasserburger Theatertage aufführte, geht es um drei miteinander verwobene Themenkreise: Zum einen um die Entschlüsselung der deutschen Chiffriermaschine „Enigma“, die am Ende des Ersten Weltkrieges noch allgemein als „unknackbar“ galt. Dem britischen Logiker, Mathematiker, Kryptoanalytiker und Informatiker Alan Turing gelang es 1942, diese Maschine zu dechiffrieren.

Zum Zweiten geht es um die Homosexualität von Alan Turing, denn Homosexualität galt in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts auch in Großbritannien noch als Verbrechen, das mit Gefängnis bestraft wurde. Alan Turing wurde 1952 angeboten, eine Hormontherapie an sich durchführen zu lassen, um ihn von seiner „Neigung zu heilen“. Daran ist der Informatiker endgültig seelisch zerbrochen und er tötete sich 1954, wenige Tage vor seinem 42. Geburtstag, selbst.

Zum Dritten geht es in diesem Stück um das Verhältnis des Menschen zur künstlichen Intelligenz, und damit ist es ein Thema, brandaktuell wie kaum ein zweites.

Dieser Theaterabend war in seiner Vielschichtigkeit und seiner breit angelegten Thematik faszinierend vom ersten bis zum letzten Augenblick. Vier Zeitpunkte haben Christian Heiß und Thorsten Krohn, die gemeinsam Regie führten, zum Thema gemacht: 1939, dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, wo ehemalige Nachbarn zu Feinden wurden, 1942, als Turing die Chiffriermaschine Enigma entschlüsseln konnte, 1952, als er sich der Hormontherapie gegen seine Homosexalität unterzog und 1954, als er seinem Leben ein Ende setzte.

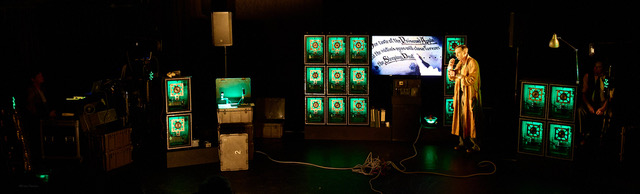

Triumph und Scheitern sind zugleich die Thematik dieses Abends: 1942 fragt Alan Turing sich und seine helle und laute Maschineninstallation: „Können Maschinen denken?“ und damit eröffnet er an diesem Theaterabend jene Debatte, die es um künstliche Intelligenz schon länger gab und gibt. Kann eine Maschine klüger sein als der Mensch oder nur so klug wie ihr Programmierer? Kann der Schöpfer eines Schachcomputers von seiner Schöpfung im Schach besiegt werden? Wie lernt eine Maschine? Ist es so wie beim Menschen aus der Wechselwirkung von Versuch und Irrtum? Oder lernen sie anders, ja lernen sie überhaupt?

Thorsten Krohn stellt diese Zerrissenheit zwischen dem Physiker, der alles wissen will und dem menschlich zerbrechlichen Alan Turing in beeindruckender Weise auf die Bühne. Überzeugend, auch artistisch gekonnt, stellt Thorsten Krohn diese Zerrissenheit höchst eindringlich dar. Er stolpert über die Fallen, die die Installation seiner Maschine bewirkt und stellt sich gegen Ende des Theaterabends für eine knappe Minute auf den Kopf und will damit wohl auch zeigen, dass man diese Welt förmlich auf den Kopf stellen muss, um sie einigermaßen begreifen zu können.

Immer und immer wieder schlüpft Thorsten Krohn in der Rolle des Alan Turing in die Jahre 1942 und 1952, er springt hin und her, augenfällig gemacht durch das An- und Ausziehen seines Morgenmantels, und es gelingt ihm in phantastischer Manier, den euphorischen Physiker darzustellen, der durch einen Zufall „Enigma“ dechiffrierte, jenes Wunderwerk, das „158 Millionen Millionen Millionen“ Möglichkeiten der Dechiffrierung bot und täglich verändert wurde und er dechiffrierte es durch eine Banalität: Der Kapitän eines Marineschiffes funkte täglich denselben Spruch: Alles in Ordnung, Heil Hitler“. Und diesen Spruch hat Turing mehrfach durch seine Dechiffriermöglichkeiten analysieren lassen und hat auf diese Weise „Enigma“ geknackt. Sein Problem war nur, er durfte diese Erkenntnis nicht größer kund tun, denn sonst hätten die Deutschen auch davon erfahren, dass „Enigma“ entschlüsselt war. Also auch hier herrschte bereits eine gewisse Zerrissenheit.

Und der Alan Turing im Jahre 1952 muss sich entscheiden, ob er wegen seiner Homosexualität ins Gefängnis geht oder ob er sich einer Hormontherapie unterziehen will, damit seine „Abartigkeit geheilt“ werden kann. Turing, ohnehin seelisch fragil, zerbricht endgültig und setzt seinem Leben ein Ende.

Lucca Züchner spielt an diesem Abend die Partnerin von Alan Turing, und sie gestaltet diese Rolle wieder einmal höchst eindrucksvoll und überzeugend. Den Wasserburgern ist sie noch gut bekannt, hat sie doch 2022 in der prämierten Inszenierung der „Spagat-Produktion“ „Kitzeleien – Der Tanz der Wut“ alle zwölf Rollen gespielt und das Publikum regelrecht begeistert.

Christian Heiß und Greulix Schrank haben die höchst aufwändige Installation gestaltet und bedient und damit diesem Stück jenes Flair verliehen, das beides bewirkte: Begeisterung über das technische und schauspielerische Können dieser Truppe und vielleicht ein mulmiges Gefühl wegen der Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz, die wohl auch eine Bedrohung bedeuten kann.

Ein sehenswertes Stück, das im Publikum mit großer Sicherheit bei vielen noch manche Nachdenklichkeit nach sich ziehen dürfte. Der lang anhaltende Applaus, um dessen Ende die Schauspieler dann selbst baten, war die Anerkennung, die sich das Ensemble an diesem Abend wirklich verdient hatte.

PETER RINK / FOTOS: CHRISTIAN FLAMM

Hinterlassen Sie einen Kommentar